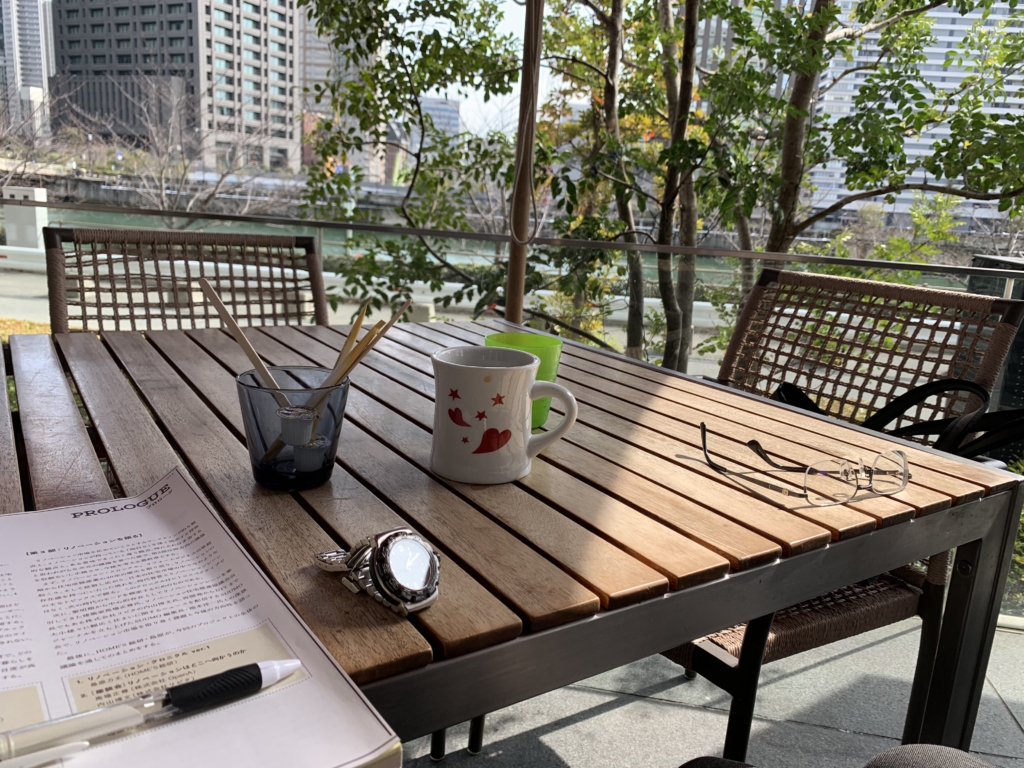

(写真:中崎町 2020年3月3日撮影)

大阪市北区中崎町は、古い長屋をリフォームして、おしゃれで個性的な店が点在している。スウィーツやカフェの店で、女の子のみが寒い外で行列を作って長時間並んでいる店が少なくない。女の子たちは、スマートフォンを見ながら店の場所をみつけて、列の最後尾に近づいて来て並ぶ。これら小さな個性的な店は、インターネットを通じて、彼女たちは情報を得る手段を持っている様子だ。

JRの高架を越えて、新御堂筋を西側に超えると、建物はだんだん大規模になるので、個人のアーティストが手を加えることができる規模でなくなってきて、味もそっけもない都会のビル群だけになる。中崎町の長屋は、間口が昔よく街にあったタバコ屋の窓口くらいしかない店も多い。しかし、小さい建物ほど、アーティストが手腕を発揮することができる手頃なサイズとなる。

古い長屋は、大阪市内にも多数あるが、中崎町ほど若い人が集まるコミュニティはあまりない。ここには、renovationの「コミュニティ」が存在している点に注目するべきである。建築のアートが好きな人は、料理のアートも好きだし、古着をアートするのも好きな傾向がある。そのため、中崎町は、若者がお金をなるべく節約して、クリエイティビティを自由に発揮できる「場」となっている。

ニューヨークのブルックリンのロフトがこのような若者アーティストの「場」である。ブルックリンでは、かつての工場をrenovationして、若者が個性的なリフォームをして自分の住宅を手作りで作る。道に廃棄されている気に入った家具を持ち帰ってリペアして再生する。パリのモンマルトルの丘は芸術家の場所としてもっと盛り上がった地域であったのだろう。

岐阜県の白川郷の合掌屋根は、村人たちがお互いに助け合って「結」というプロジェクトごとにボランティア組織が結成される。屋根葺き名人と、「結」をまとめる村リーダーが現場をまとめる。工務店に施工を依頼したら千万とかかる工事を、お互いに助け合うことで、お金を浪費することなく、厳しい豪雪の冬を越すことができる。

アメリカのペンシルベニア州のLancasterには、Amishという敬虔なクリスチャンの村がある。電気やガソリンを使わず、馬車と自転車で移動する。彼らも家を建設する時は、村の男が集まり、助け合って力を合わせて現場作業をしている。Amishの屋根工事の光景は、日本の白川郷合掌屋根工事の光景と、全く同じだ。

歴史は、進歩発展して前進しているという「歴史観」が一般的である。科学技術が進歩することによって、素晴らしい未来が切り開かれると信じている。しかし、中崎町のrenovation、ブルックリンのrenovation、白川郷の屋根葺き工事、Amishの建築工事から、21世紀の日本の住宅は「歴史」のベクトルは、20世紀の逆さまになるだろう。進歩発展することが素晴らしいと考えることを、やめた方が良い。